災害に備える

防災情報などの収集先

テレビ

リモコンのdボタンを押すと、NHK・SBSのデータ放送では、警報や高齢者等避難、避難指示、避難所の開設状況などを確認することができます。

防災ラジオや戸別受信機

地震・津波・気象警報などの同報無線内容を屋内で聴くことができます。

※各世帯や事業所などに無償貸与しています。

同報無線

緊急地震速報や津波警報、高齢者等避難、避難指示などが屋外放送により伝えられます。

同報無線メール

登録している携帯電話や、パソコンで同報無線放送の内容がメールで確認できます。ぜひ登録しましょう。

緊急速報メール

エリア内にあるすべての携帯電話に緊急地震速報や津波警報などの情報を配信します。

掛川市の情報

掛川市のホームページ

トップページに様々な災害情報が発信されます。

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp

掛川市防災ガイドブック

掛川市防災ガイドブックを市のホームページで確認できます。

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp /gyosei/docs/10928.html

e-地図かけがわ

地図を利用して市の行政情報や防災情報などをイン ターネットを通じて公開・提供するサイトです。

https://www2.wagmap.jp/kakegawa/Portal

掛川市のSNS(掛川市公式アカウント)

静岡県の情報

静岡県:防災ポータル

静岡県が発表する緊急・危機管理情報がご覧になれます。

https://shizuoka.secure.force.com/portal/sns_vf_portal

静岡県:河川砂防局

浸水想定区域図、土砂災害情報マップ、土砂災害(特別)警戒区域の指定状況などがご覧になれます。

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-320/

気象情報・河川情報

気象庁:キキクル

土砂災害、浸水害、洪水災害の危険度の高まりを面的に確認できます。

https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=class20 s&area_code=2221300&pattern=rain_level

静岡県サイポスレーダー

雨量、河川水位、ライブカメラ、注意報・警報などが確認できます。

http://sipos.pref.shizuoka.jp

土砂災害(特別)警戒区域マップ

土石流や急傾斜地の崩壊情報などが確認できます。

https://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mp=9002

掛川市河川水位観測システム

河川水位、水位計・雨量計のデータ表示などが確認できます。

https://kakegawa.anw-suite.com/waterlevel/

国土交通省:川の防災情報

全国の雨量、洪水予報、注意報・警報などが確認できます。

https://www.jma.go.jp

国土交通省:防災情報提供センター

リアルタイム雨量などが確認できます。

https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

気象庁:静岡地方気象台

天気予報、地震・津波の情報、注意報・警報などが確認できます。

https://www.jma-net.go.jp/shizuoka/

非常持出品・非常備蓄品

非常持出品:必要なものは、すぐ取り出せる場所に保管しましょう。

- 飲料水

- 携行食(ビスケット、チョコレート、栄養補助食品など)

- トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュ

- ラジオ、蛍光電灯、乾電池

- 保険証、免許証、マイナンバーカード

- メモ用紙、筆記用具

- ビニール袋、ポリ袋

- タオル、下着、靴下

- 万能ツール、はさみ

- 食品包装用ラップ

- 現金(小銭)

- 常備薬、おくすり手帳

- 衛星用品、生理用品

- 携帯電話、充電器、モバイルバッテリー

- 通勤、通学圏内がわかる地図

- 家族構成により必要なもの

- 通帳、印鑑

- ヘルメット

非常備蓄品

- 飲料水(1人3ℓ×7日分)

- 非常食(レトルト食品、缶詰など)(7日分)

- 非常用給水袋

- 携帯コンロ、ガスボンベ

- ラップ、アルミホイル

- 衛星用品、生理用品

- 雨具

- 使い捨てカイロ

- 乾電池

感染症対策に

- マスク

- 石けん、ハンドソープ

- 手指消毒用アルコール

- ウェットティッシュ

- 体温計

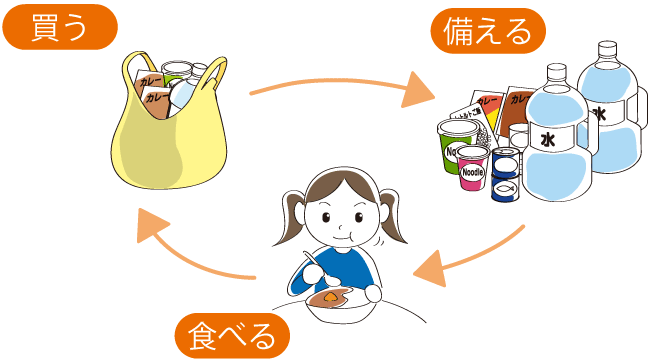

ローリングストックのすすめ

災害用に備蓄するのではなく、普段から食材や加工品を多めに買い、古いものから順に消費していくことをローリングストックといいます。普段から実践しておくと、備蓄品の鮮度を保つだけでなく、いざというときに日常生活と近い食事ができます。

助け合い(要配慮者への配慮)

要配慮者(身体の不自由な人、高齢者、妊産婦・乳幼児、外国人)の方など災害時において配慮を必要とする人たちに対して、災害が発生し避難が必要となった場合には、地域の皆さんでお互いに助け合いましょう。

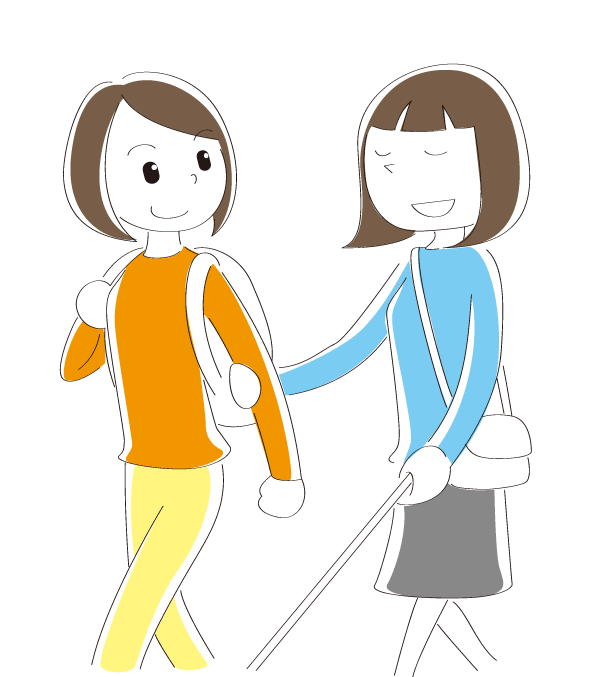

身体の不自由な人

身体の不自由な人は、障がいの部位や程度によって、自分自身で行動できることが異なります。どのような支援が必要か勝手に判断せず、人に確認してから行動しましょう。

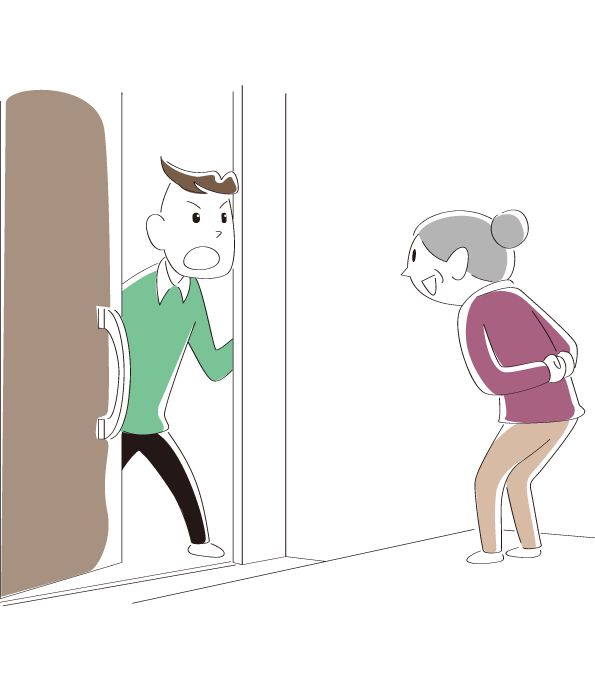

高齢者

高齢者が閉じ込められたままになったり逃げ遅れたりすることのないよう、発災前後には必ず声をかけ、安否確認を行う体制をつくりましょう。

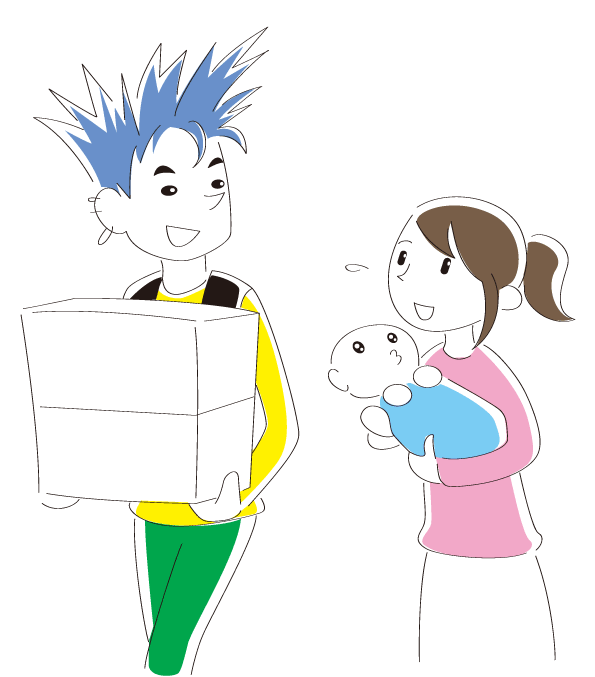

妊産婦・乳幼児

乳幼児や小さな子どものいる家族は、避難所の中で周囲に気をつかって生活することが想定されます。出産や育児に対する不安に加え、避難生活に対する大きなストレスが加わることを理解し、周囲の皆で配慮することが必要です。

外国人

外国人の方の中には、地震や津波の知識がない方もいます。言葉で伝えることができない場合は、体や手を使って伝えます。宗教・文化による習慣が日本人と異なる場合があるので、配慮が必要です。

自主防災会の活動

災害時には、自助、共助の取り組みが求められ、自主防災会の活動は非常に重要になります。

日頃から、自主防災会の活動に参加・協力しましょう。

平常時

- 地域の状況の把握

- 防災知識を身につける

- 地区防災計画の作成

- 防災訓練の実施

- 防災資機材の整備・点検

- 防災リーダーの育成

非常時

- 初期消化

- 救出・救助

- 安否確認

- 避難誘導

- 「地域の避難所」の開設

家庭の避難計画を作る

家庭の避難計画を作る