豊臣軍による山中城・韮山城攻略の図

家康を傘下に収め、四国・九州を平定し、いよいよ天下統一を目前にした秀吉は1590年、小田原城に構える関東の雄、北条氏政・氏直父子(後北条氏)を討つべく大軍を発した。当初秀吉は北条氏に対し、武力に寄らず臣従させようとしたが、氏政はこれを無視。さらに秀吉の領地裁定をも無視したため、秀吉は激怒。北条氏に宣戦布告したのである。

秀吉は全国諸大名の軍を率いて自ら出陣する。このとき羽柴秀次(ひでつぐ・秀吉の養子)軍下の将であった一豊もこれに行軍している。

秀吉は小田原城を攻める前に、箱根の手前の山中城、韮山城を攻めると決めた。そして一豊は山中城攻略軍に編成されたのである。

山中城跡(静岡県三島市)

北条氏が小田原防備のために築城した。

堀の中を区画するように畝を残す「障子堀」が特徴。

山中城に圧倒的戦力で攻め入った豊臣軍だが、すべりやすい関東ローム層で造られた山城と北条軍が雨のごとく繰り出す矢玉に手間取り、戦いは戦国史屈指の激戦となる。双方に多数の死傷者が出る中、一豊ら攻城軍は累々と横たわる味方の死骸を飛び越え、矢玉を振り払いつつ城を攻め続け、ついに山中城を落城させる。

その後一豊らは北条氏が籠城する小田原城へと歩を進めた。

現在の小田原城天守(神奈川県小田原市)

かつて北条氏が居城した。

現在の小田原城天守は1960年に建築されたもの。

北条軍56,000余に対し、豊臣軍は140,000弱の大軍で小田原城を取り囲み、海上まで完全に封鎖した。秀吉の「石垣山一夜城」の完成など、豊臣軍の攻勢に万策尽きた北条氏は3カ月後に抵抗を断念し開城。氏政とその弟氏照は自刃し、ここに5代百年に渡り関東を支配し続けた北条氏は滅亡した。

戦後の論功行賞で、家康に北条氏の関東8州が与えられ、家康は遠江など5カ国を手放し、関東へ移る。また一豊は掛川50,000石を賜り、掛川城主として入城する。一豊の掛川配置には、万一の場合関東に封じられた家康の西上を阻止するという秀吉の企図があったとされる。だが秀吉の思惑とは裏腹に、一豊は1595年の秀次の自害以降、急速に家康に接近してゆく。本文を入力してください。

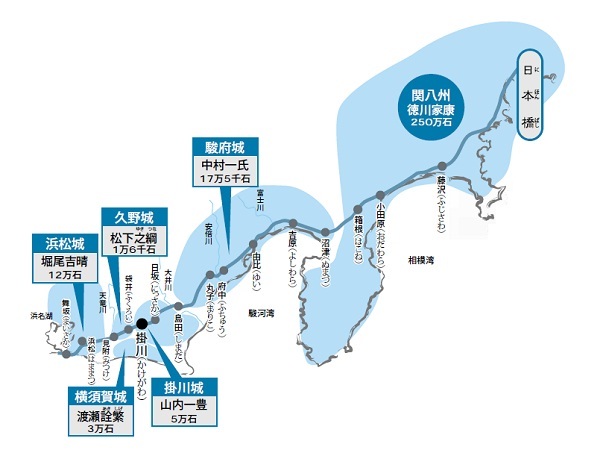

1590年、小田原攻めの論功行賞で関東8州に転封された家康と、東海道沿いに配置された豊臣方の大名の図。

- 関八州 徳川家康 2,500,000石(日本橋、藤沢、小田原、箱根)

- 駿府城 中村一氏 175,000石(沼津、吉原、由比、府中、丸子)

- 掛川城 山内一豊氏 50,000石(島田、日坂、掛川)

- 久野城 松下之綱 16,000石(袋井)

- 横須賀城 渡瀬詮繁氏 30,000石(見附、浜松)

- 浜松城 掘尾吉晴氏 120,000石(舞阪、浜名湖)