掛川市こども保育支援課長 松下きみ子

私が就職した1980年代は、ほとんどの世帯の収入源は男性が主でした。女性は、高校や大学を卒業後就職し、数年間働くと「寿退職」が多く、30歳ころの同窓会では、専業主婦がほとんどで、教師、保育士または看護師の有資格者や、専門職等一部が働き続けているという状況でした。当時は、全ての職種に育児休暇があったわけではなく、産後休暇(6~8週)が終了すると同時に、首もすわっていない幼い子どもを保育園や祖父母に預けて働くか、退職して子育てをするかの選択肢しかありませんでした。私は、幸いにも義母が退職して、孫の世話をしてくれることになり、働き続けることができましたが、産後休暇が明ける前は母乳の扱いも含め、本当に辛かったことを思い出します。

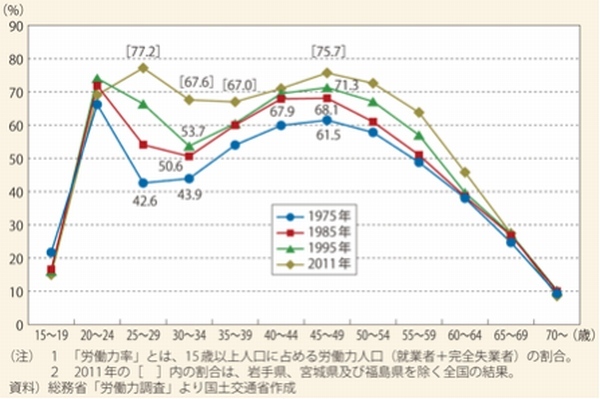

現在、女性の年齢別就労率は、以前と比べ20歳代後半から30歳代前半の上昇が目立ち、就労意欲の高まりから家事との両立コースを選択する方が増えてきました。結婚、出産時期に労働力の落ち込む、いわゆるM字カーブの底も低くなり、就労率は少しずつ上昇しているものの、正社員ではなく、パートやアルバイトに雇用形態が変わる方も見られます。

子育てと就労、家事との両立は、保育園の整備、育休制度の充実、ワークライフバランス、職場の理解、男性の育児や家事の協力の他、地域のお助け人が大切です。それらを上手に使いながら、働き続けたいと思う方は、両立していただきたいと思います。

働きながら子育てをされる方が心配するものを上げてみます

- 預け先

保育園、幼稚園の預かり保育や家族等が考えられます。保育園については、市が入所基準に従い、子どもの年齢、希望園と園の受入可能枠との調整を行い、入所決定をします。平成28年度には、0から2歳児専用の乳児保育園、小規模保育所がオープンします。さらに29年度には、定員120人の認可保育園も2園建設の予定があります。 - 病気の時

幼い子どもは体調を崩す事が多く、「熱が出た」「下痢をしている」と職場に連絡が入った時「子どもが心配。でも仕事が・・」と悩みます。子どもは年齢とともに抵抗力がつきますので、この間は職場でも理解していただきたいと思います。また、病状が落ち着けば、病後児保育を行っている保育園の利用が出来ます。冬季は、感染性胃腸炎やインフルエンザが流行しやすい時期です。しっかり寝て、食べて、体力をつけること、そして手洗いが感染予防に繋がります。予防接種は忘れずに受けておく事も大切です。 - 急な用事が出来た時

急な残業や緊急的に子どもを預かってもらいたい場合、融通をつけられないと困ってしまいます。保育園では、延長保育や一時預かり制度がありますが、近隣にフォローしてくれる方を作っておくと安心出来ます。地域のお互い様も大切です。ファミリーサポートセンターでは、事前に登録と連絡をいただければ、研修を受け登録した会員がお預かりします。 - 行事への出席

参観会や発表会等の行事へ出席しにくいという声をよく聞きます。子どもは待っていますので、予定されている行事には、業務調整し、「来たよ!」と顔を見せてください。子どもは満足します。

私自身思春期になった娘から、「幼稚園の参観会は、いつもおばあちゃんだった。お母さんを待っていたんだよ。淋しかった。」と言われ、巻き戻し出来ない過去の娘の思いを知り、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。「仕事」か「子ども」の優先順位を決める必要がある時には、子どもの気持ちもプラスして検討してほしいものです。

就労に関係なく、子育てに重要な事は、「愛情」「愛着」です。この「愛」の正体は、「オキシトシン」という脳下垂体後葉から分泌されるホルモンです。オキシトシンは、陣痛や母乳の分泌に関係あることは以前から認知されていましたが、スキンシップによりたくさん分泌され、人を愛したり、信頼する、さらに心が安定し、幸せを感じるホルモンでもあります。スキンシップをする方、される方共にリラックスし、幸福感を感じます。赤ちゃんを抱くと幸せで、優しい気分になりますが、このような時にはオキシトシンが分泌されていることになります。長時間の抱っこ・おんぶやスキンシップは難しいものですが、「ちょい抱っこ」でも分泌されます。子どもを預ける時、お迎えの時、寝る前の「ちょい抱っこ」は有効です。

生物学者、小説家として有名なレイチェル・カーソンは、「子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生み出す種子としたら、さまざまな情緒や感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕す時です。」と言っています。子どもたちには、いつの時代でも、遊びが変化しても、社会が発展しても、「抱っこ」が必要です。スキンシップをとおし、愛されている実感が育ち、自己肯定感が高まり、豊かな人生を歩むことが出来ると思います。

未来を担う子ども達、そして育ててくださっている親御さんを皆で暖かく見守って行きましょう。

女性の年齢階級別労働力率の推移

- 1975年

25歳から29歳 42.6パーセント

30歳から34歳 43.9パーセント

45歳から49歳 61.5パーセント - 1987年

30歳から34歳 50.6パーセント

40歳から44歳 67.9パーセント

45歳から49歳 68.1パーセント - 1995年

30歳から34歳 53.7パーセント

45歳から49歳 71.3パーセント - 2011年

25歳から29歳 77.2パーセント

30歳から34歳 67.6パーセント

35歳から39歳 67.0パーセント

45歳から49歳 75.7パーセント

注1)「労働力率」とは、15歳以上人口に占める労働力人口(就業者+完全失業者)の割合。

(注2) 2011年の[ ]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

資料)総務省「労働力調査」より国土交通省作成