史跡和田岡古墳群とは

古墳時代中期(約1,600年~1500年前)に築かれた和田岡古墳群は、掛川市の北西部を流れる原野谷川が形成した河岸段丘上にあり、各古墳は南北約2.5キロ、東西約1.0キロの範囲に広がっています。4基の前方後円墳(各和金塚古墳、瓢塚古墳、吉岡大塚古墳、行人塚古墳)と1基の円墳(春林院古墳)に埋葬された人々は、原野谷川中流域を治めた豪族層と推定されます。

和田岡古墳群は、東遠江地域において一大古墳群を形成し、古墳の形状や埋葬施設、出土遺物から地方豪族の性格や系譜を考えることができ、また畿内政権とのかかわりが認められる貴重な古墳群として、国の史跡に指定されました。

春林院古墳から築造が始まり、瓢塚古墳、各和金塚古墳、吉岡大塚古墳の順に築造されたと考えられています。行人塚古墳については、古墳時代中期に築造されたとみられますが、後世に大きな削平を受けたため、詳細は不明です。

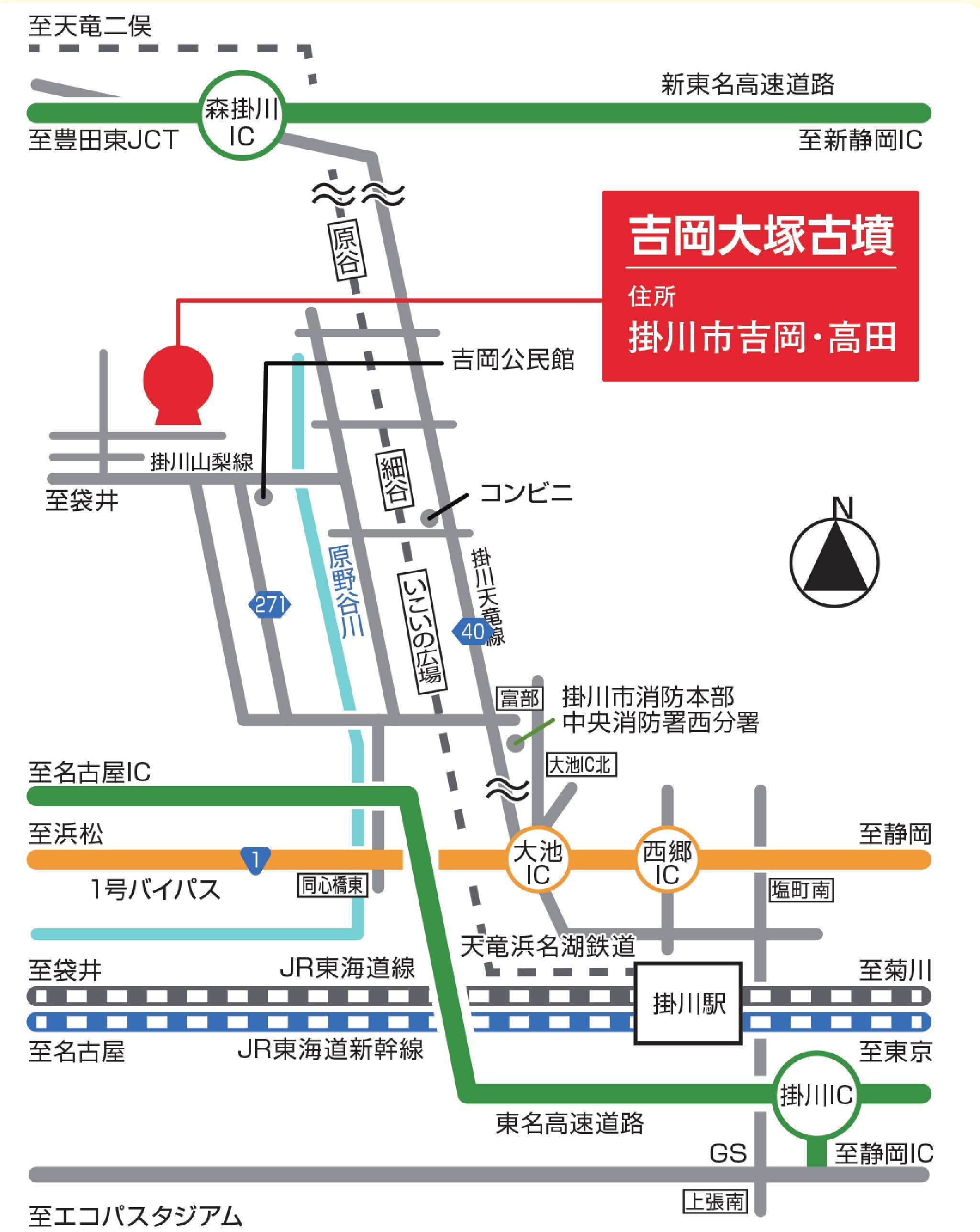

史跡和田岡古墳群の位置

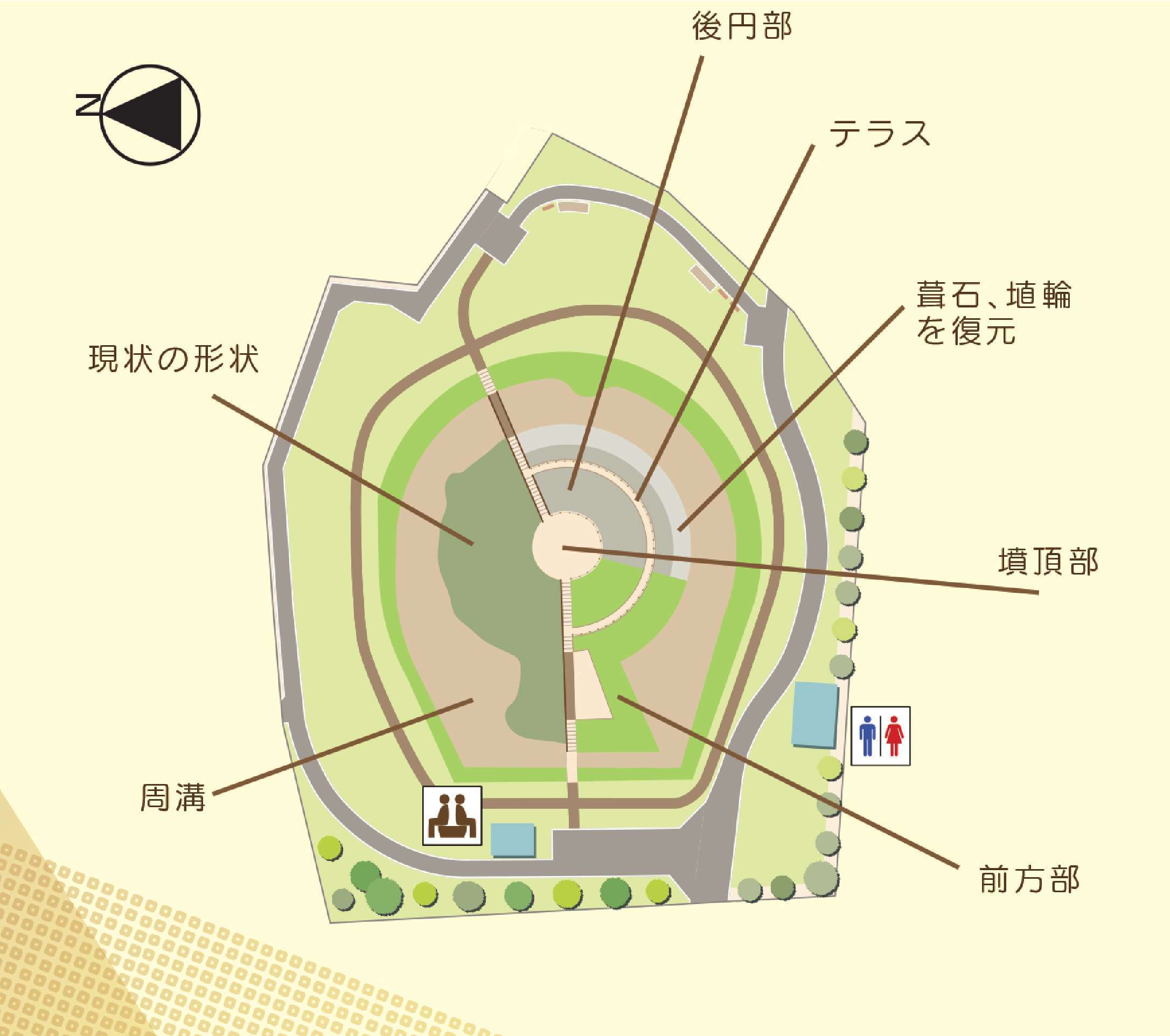

吉岡大塚古墳の概要

吉岡大塚古墳は5世紀の中ごろに築かれ、全長54.6m、後円部径41.3m、高さ7.0mの規模で、古墳群の中で3番目の大きさです。後円部の大きさに比べて前方部が短く、帆立貝に似た形状であることが特徴です。

墳丘は、平成19(2007)年から平成26(2014)年にかけて行った発掘調査を基に、整備・復元しました。

整備・復元は、県道から見える墳丘の南側においては、一部築造時の姿を復元し(葺石・埴輪を設置)、それ以外の部分では墳丘形状の復元に留めています。墳丘の北側部分は、古墳保護のため、盛土・植栽を行い、現状のまま保存しました。これにより、古墳築造時から現在に至る時間の経過を墳丘の北側と南側で比較して見学することが出来ます。

整備工事前の吉岡大塚古墳(南西から)

整備工事が完了した吉岡大塚古墳(南西から)

吉岡大塚古墳全体図

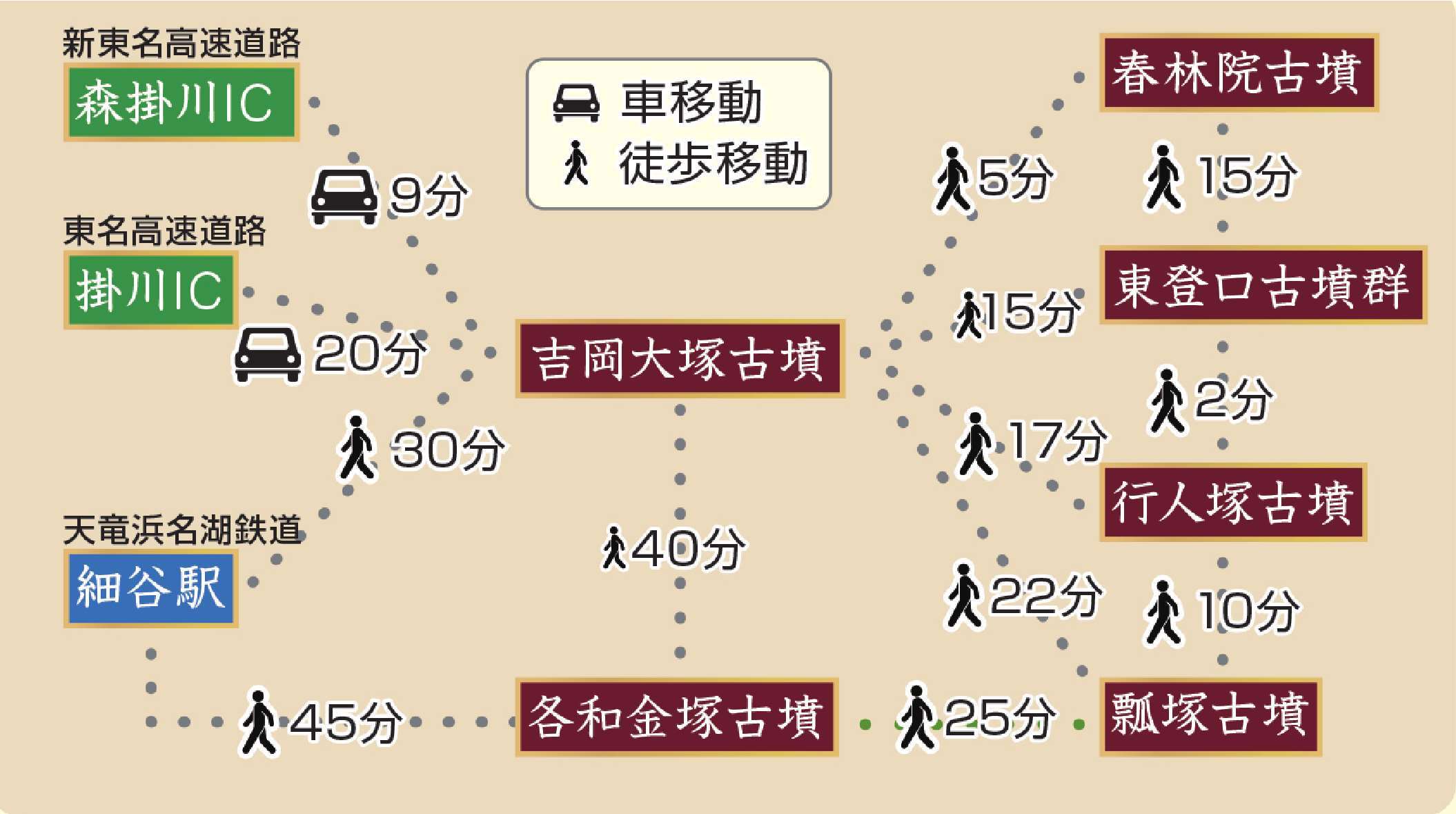

古墳までのアクセス