掛川市IT政策課長 戸塚 和美

目次

平成29年NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」の舞台は、浜松市北区引佐町の井伊谷[いいのや]を中心とした県西部です。井伊氏の菩提寺である龍譚寺[りょうたんじ]をはじめ関係する名所旧跡には、早くも多くの観光客が詰めかけています。

掛川も次回の大河ドラマに関係することはご存じでしょうか。主人公直虎の許嫁の井伊直親[いいなおちか]はドラマにおいてもキーパーソンの一人でもあるのですが、掛川で掛川城主朝比奈氏によって殺されてしまいます。ちなみに、直親の息子直政[なおまさ]は、徳川家康の側近として仕え江戸幕府の樹立に功績のあった、徳川四天王の一人として著名な人物です。ここでは井伊直親殺害の経緯、当時の掛川城周辺のようす、さらには朝比奈氏による直親殺害について言及してみたいと思います。

井伊氏は西遠江の在地領主で、中世から戦国期にかけ井伊谷(浜松市北区引佐町)周辺を治めていました。その祖先は古墳時代に井伊谷古墳群を造営し、井伊神社背後の天白磐座[てんぱくいわくら]遺跡(山頂にある巨石群で神の拠り所とされる)の祭祀にかかわった古代豪族にさかのぼるとされます。

戦国期、井伊谷を含む遠江は、遠江守護をめぐって今川氏と斯波[しば]氏が争っていました。井伊氏は天野・奥山氏など他の在地領主同様、今川氏と斯波氏の戦いに翻弄されながらもしたたかに領地を支配、経営していました。

遠江守護が斯波氏から今川氏に代わり、今川氏が遠江支配を盤石にしようといていた矢先、遠江を揺るがす事件が起こりました。1560年(永禄3)桶狭間の戦いで、今川氏の当主義元が織田信長に討たれたことにより遠江は混乱状態に陥りました。また、今川軍として参戦していた井伊家当主の直盛[なおもり]も討死してしまいました。

今川氏の勢力が弱体化する中、今川氏に反旗を翻す在地領主も出てきました。1562年(永禄5)新たに井伊家の当主となった直親は、遠江を手中にしょうとしていた三河の松平元康(徳川家康)から、今川氏を見限り徳川に付くよう誘いを受けたとされています。直親が家康の誘いに乗ろうとしていたかの真相はわかりませんが、家康にとって井伊氏をはじめとする有力在地領主を味方につけることは、遠江を手中におさめる上で非常に有効な手立てであり、家康からの積極的な働きかけは間違いなくあったと考えられます。

直親が家康の誘いに乗ろうとしているという嫌疑を、井伊氏の家老が今川氏真[いまがわうじざね](義元の子)に伝えたことから、氏真は激怒、井伊氏を討伐しようとしました。これは井伊氏を落とし込めるための口実だとも云われています。井伊氏に近しい今川一族の取りなしにより最悪の事態は免れ、氏真は直親を今川氏の本拠である駿府館に呼び出し、真意を聞くことになりました。

直親は呼び出しに応じ謀反の意思がない旨の申し開きのために、従者とともに駿府館に向かいました。ところが、その途中の掛川の十九首で、今川氏真の命を受けた重臣で掛川城主朝比奈泰朝[あさひなやすとも]に殺害されてしまいました。今川氏が直親と家康との関係において確固たる証拠を握っていたのか、それとも将来、直親が今川氏に反旗を翻すだろうとの疑念からか、直親殺害に至った本当の理由は今でもわかりません。

井伊氏にとっての災難はこれだけでなく、それ以前にも井伊家の家督をめぐって今川氏により直親の親、直満[なおみつ]が自害に追い込まれており、相次ぐ城主の死によって井伊氏存亡の危機が続きました。

直親の息子、直政はまだ幼少だったので、当主を代行したのが直親の許嫁であった井伊直虎でした。そこから直虎の活躍が始まるわけですが、そちらはドラマや関連書籍を見ていただくこととし、直親殺害についてもう少し詳しく、特に当時の掛川城はどのようなようすだったのか、文献史料や発掘調査による考古学資料などから探ってみましょう。

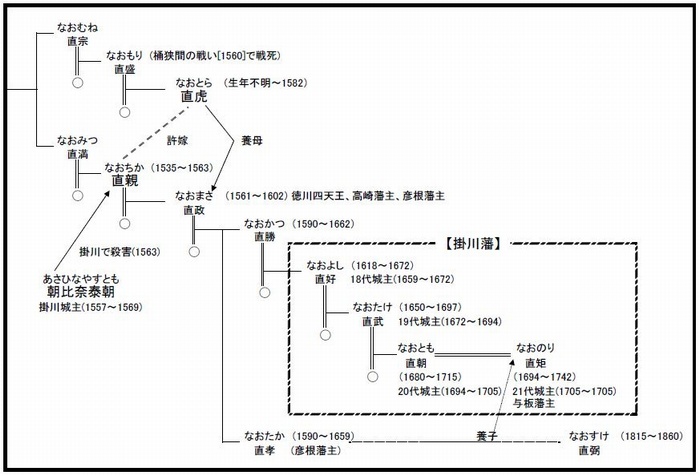

井伊直親・直虎を中心とした井伊氏と掛川藩主井伊氏の系図(掛川市教育委員会提供)

直親殺害の事件より前になりますが、掛川城のようすをうかがい知ることのできる史料があります。連歌師宗長によって書かれた『宗長日記[そうちょうにっき]』です。

戦国時代、公家や僧侶とともに京都から地方に文化を伝えるうえで大きな役割を果たしたのが、連歌師でした。連歌とは、短歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を別々の人が詠み、その付け合いを楽しむ文芸です。古くは奈良時代にまでさかのぼりますが、中世には貴族や武将から庶民にいたるまで大いに流行しました。中世になると連歌は芸術性を高め、連歌師として人々に招かれ指導するようになり、連歌師は各地を巡って連歌を詠むとともに連歌を広めていきました。また、連歌師は、和歌や物語などの古典の教養を持った一流の文化人でした。各地の武将や有徳人に請われて各地を旅する連歌師は、公家や武士などの権力者から民衆にいたるまで卑賤を問わない結びつきを旨とし漂泊するあくまで自由な存在でした。

宗長は著名な連歌師で、現在の島田市に生まれ、駿河守護の今川義忠[いまがわよしただ]に仕え、後に上洛し連歌師として各地を旅しました。宗長が1522年(大永2)から1527年(大永5)に記した『宗長日記』は、連歌、俳諧ばかかりでなく、公家や各地の武将との交友のようすを記した紀行文で、当時の政治情勢や世相を知ることができる貴重な史料となっています。

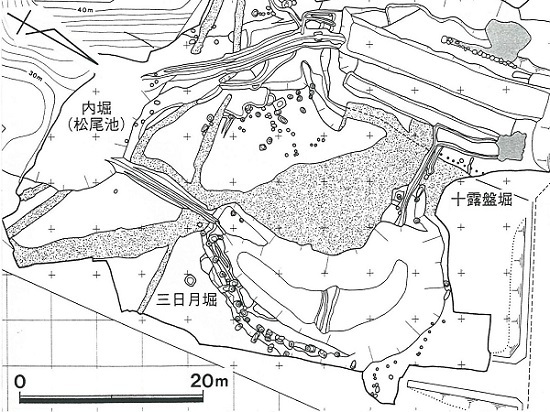

1522年(大永2)5月、宗長は朝比奈泰能を訪ねており、その時の掛川城の築城のようすを書き記しています。宗長は懸川泰能亭、すなわち泰能の屋敷に泊まり、その頃掛川城が築城の途中であったと記しています。堀を掘削し土塁を築き上げ、その堀は六、七百間(一間=約1.8メートル、1080から1260メートル)にも及び、上から見ると恐ろしい程の深さがあり、さらに南にも池があり竜池と呼ばれていたと記しています。日記に記された堀が具体的にどの堀を指すのかは不明ですが、相当の規模の堀が存在したと考えられます。南の池とは、おそらく正保年間(1645から1648)に作成された正保城絵図[しょうほうしろえず]にも見える本丸南に位置する内堀(松尾池)を指すものと考えられます。

「正保城絵図」の掛川城本丸虎口周辺

宗長は、2年後の1526年(大永6)2月にもふたたび掛川城を訪れ、その時にも築城が続いており、堀は非常に深く、城山の斜面上には椎や樫がなどの樹木が茂っていたと記しています。城山は鬱蒼としているように映りますが、城内すべてがそうであったとは考え難く、原生する樹木をそのまま残していた部分があったことは確かなようです。

ここで注目したいのは、宗長が特筆している堀の存在です。現在目にすることができる三日月堀や十露盤堀こそが、宗長の見た堀に相当するのでしょうか。全国的な城郭の堀のあり方を見てみると、掛川城にあるように虎口(城の出入口)を堅牢に守るために規模の大きな複数の堀を配置するのは、16世紀後半、さらに具体的言うならば1560年以降でないと出現しない(造られない)とされています。それでは三日月堀や十露盤堀は、いつだれが造ったのでしょうか。結論から言うと、1568年(永禄11)武田信玄によって駿府館を追われた今川氏真が掛川城へと逃げ込み、同年、徳川家康が氏真のこもる掛川城を攻めた、掛川城の戦い以降、徳川家康の徳川方によって造られた可能性が高いと考えられます。

それでは、宗長の見た堀とは何だったのでしょうか。堀の規模に関して宗長の表現には多少の誇張があるせよ、深く長大な堀を見たことはほぼ間違いないと思われ、おそらく、当時としては比較的規模の大きな堀があったのでしょう。現在、我々が目にする堀は、朝比奈氏が掘削した堀を、後代、徳川家康が今川氏から掛川城を奪取した1568年以降に大改修したものと考えられます。具体的には、十露盤堀・内堀(松尾池)の2つの堀を大きくし、さらに三日月堀を巧みに組み合わせることにより守り易く攻め難い本丸虎口(城の出入り口)が造られました。したがって、宗長の見た堀は、現在我々が目にするよりも虎口(城の出入り口)の構造がシンプルで、堀の規模の小さなものだったと考えられます。余談ですが、徳川家康がこの時期以降、城造りにおいて長大な横堀を多用するようになります(この点については、前回[593号]の寸感ホットページに書きましたので参考にしてください、また詳細は別稿に譲ります)。

掛川城本丸虎口

翻って、直親殺害事件の頃の掛川城においても、現在我々が目にするような技巧的な虎口(城の出入り口)を形成する大規模な堀ではなく、規模の小さな堀を巡らし、城山には樫や椎などの原生林が所々に繁茂していたと考えられます。

次に当時の掛川城周辺のようすを伝えるもう一つの史料として、山科言継[やましなときつぐ]による『言継卿記』を見てみましょう。山科言継は戦国時代の公家で、有職故実[ゆうそくこじつ]、笙[しょう]、蹴鞠、製薬、漢方医学などの多彩な才能の持ち主であったとともに多くの戦国武将との交友がありました。言継が1527年(大永7)から1576年(天正4)の50年にわたって記した日記である『言継卿記』には、畿内の公家や町衆のようすとともに、戦国武将との交友に基づく当時の政治情勢を知ることができる貴重な史料となっています。

1556年(弘治2)9月、山科言継は掛川を訪ねています。井伊直親が殺害される6年程前になります。言継は朝比奈泰能[あさひなやすよし]・泰朝[やすとも]父子を訪ねましたが、あいにく駿河へ出て留守であったので、土産をあずけました。土産品には、皇家の直筆による掛け軸、奈良の墨、伊勢物語などの書物、百人一首、薬品類などが献上されたとされます。言継が朝比奈父子を訪ねた目的としては、駿河の今川氏への紹介状を依頼するためだと考えられており、両者の親密ぶりがうかがわれます。

その後、今川氏の駿府館を訪ねた帰路、翌1557年(弘治3)、ふたたび掛川に宿泊したようすが記されています。言継は天然寺に七泊し、その間、屋敷内より食事の他、草餅、わらび餅、お茶など当地の名産も振る舞われ、時には屋敷内で朝比奈一族と宴をともにしています。また、朝比奈氏の他に天然寺や神宮寺の僧侶らとも親交があったようで、天然寺周辺の桜に興じたり、天王周辺(現在の龍尾神社の前進牛頭天王があった)を散歩したことが記されています。

さて、中世、戦国期、城内や武家屋敷内には、客人と城主(主人)が対面し儀式とともに宴などが催されたハレの場として会所[かいしょ]と呼ばれる建物がありました。おそらく、言継も屋敷内の会所に招かれ朝比奈一族とともに宴に興じたと考えられます。

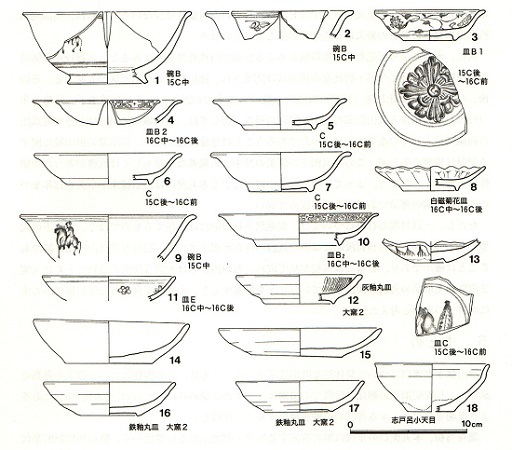

では、当時の掛川城の会所とはどこにあったのでしょうか。史料等にも会所、ハレの場に関する記載はなく、掛川城周辺の発掘調査でも後世(江戸時代以降)の遺構によって中世から戦国期の遺構はほとんどが破壊されており、その痕跡を見ることはできませんでした。ところが、城内をはじめ周辺域で発掘調査された戦国時代から江戸時代にかけての土器や陶磁器を調べていくと、戦国期の16世紀中頃、ちょうど山科言継が来掛し、直親が城下で殺害された頃に使われたと考えられる土器や陶磁器類が集中的に出土する区域があることがわかりました。今の中央図書館とその周辺にあたります。

出土した土器で特に注目されるのは「かわらけ」と呼ばれる素焼きの器の破片が大量に発見されました。「かわらけ」は、宴席などで使い捨ての器として利用されることから、全国各地の武家屋敷内に存在したであろうハレの舞台となった会所跡からまとまって出土しており、神事、儀式、宴席に用いられたと考えられます。中央図書館跡から出土した「かわらけ」の中には、金箔を貼った「かわらけ」があり、特別な神事や儀式に使われたものと考えられます。

宴席に使われたかわらけと陶磁器

注 掛川城周辺から出土した戦国時代の陶磁器

14・15=かわらけ

宴席で使われたであろう大量の「かわらけ」の出土状況から、掛川城の会所にかかわる施設が今の中央図書館周辺にあったと考えられます。会所を含め城主をはじめとする朝比奈氏一族が居住していたのは中央図書館周辺であり、現在の掛川城の本丸や天守丸は、宗長が目にした原生林の残る城山と深谷の様相を呈していたことから、普段の居住域ではなく有事の際の詰め城としての性格が強かったと考えれます。もちろん、有事の際には長期にわたる籠城を可能とするスペース、武器、食料を蓄えることができたはずです。事実、それから十数年後の徳川家康との掛川城の戦いにおいて、籠城戦が半年間に及んだことは、掛川城の堅牢ぶりを雄弁に物語っています。

会所であったことを裏付けるもう一つの興味深い事例を紹介しましょう。「かわらけ」片が大量に発見された中央図書館周辺では、13世紀から15世紀頃に中国で作られた青磁・白磁と呼ばれる高級磁器の破片と、同じく13世紀から15世紀頃の古瀬戸とよばれる愛知県の瀬戸地方で作られた高級陶器の破片が他の調査地点に較べ多数発見されました。どちらも鎌倉時代のものなので、鎌倉時代にさかのぼる、これらの高級陶磁器類を所有していた有力な人物、具体的には鎌倉御家人や地方官僚の存在が示唆されそうですが、そうではなく戦国武将すなわち朝比奈氏が骨董、もしくはアンティークとして収集していたものと考えられます。また、それらを所有することは戦国武将にとってのステータスとされ、威信財などとも呼ばれ非常に珍重されていました。公家や各地の武将は、それらの威信財を会所にしつらえることにより自らのステータスを誇示しながら、客人を招き宴を催しました。言継も朝比奈氏が収集した鎌倉時代から伝わるいにしえ陶磁器を愛でながら朝比奈一族とともに宴に興じたのではないでしょうか。

青磁香炉

青磁双魚文盤

青磁鎬文有蓋壺

白磁四耳壺

古瀬戸灰釉瓶子

会所にしつらえられた威信財の青磁・白磁・古瀬戸陶器

注 掛川城周辺から出土したものではありません。出土した破片から想定される陶磁器です。

会所での宴席のようす『酒飯論絵巻』

注 床の間には青磁の壺と掛け軸が飾られている。

直親殺害に関して、『家忠日記[いえただにっき]』によれば、直親一行20人余りが掛川城下を通過しようとしたとき、朝比奈泰朝が数百の兵をくり出し直親一行を取り囲み急襲、直親らも奮戦するも討ち取られてしまったと記されています。城下の具体的な場所については、十九首とも云われていますが、『家忠日記』他の史料でも具体的な場所は記されていません。

朝比奈氏にとって直親は招かれざる客、それ以上に逆臣の可能性が高いことから、城内へ招き入れることはなく、ましてハレの場である会所などを血で汚すことは考え難いため、殺害場所は屋敷外になるでしょう。しかし、朝比奈氏が主家である今川氏から直親殺害の絶対的な命令を受け、確実に直親一行を殺害し、加えて朝比奈家臣においては返り討ちなどの傷手を被ることなく遂行しなければならなかったはずです。とすれば、まずは会所に迎え入れそこでの宴で心を許し酔いも回り油断したところを不意を突いて殺害した可能性もあったかもしれません。

直親の殺害場所とされる十九首は、その地名の由来でもあり日本の各地に伝わる、いわゆる平将門[たいらのまさかど]の首塚伝承がある場所です。平安時代の中頃、関東を拠点に、京都の朝廷に対し反乱を起こした平将門は、天慶3年(940年)2月14日、将門の故郷である下総国猿島(茨城県坂東市)において、平貞盛[たいらのさだもり]・藤原秀郷[ふじわらのひでさと]らの軍勢との合戦で敗死しました。その首級は秀郷らによって京に運ばれ、洛中において晒し首にされました。ところが、その首級は、将門の故郷へと向かって飛び立ち、途中で力尽き落下したのが各地に伝わる首塚です。将門の首塚としては東京の大手町にある首塚が有名ですが、京都以東には将門の首塚と云われるものが14箇所ほど分布しています。

その多くの首塚の由来が空飛ぶ首が落ちて首塚とされたものですが、掛川の十九首の首塚は敵将の藤原秀郷によって埋葬されたとされるものです。平将門の首級を京に運ぼうとした藤原秀郷は、下向してきた朝廷の使者と掛川で出会い、使者から首級をうち捨てるように指示されたとされます。朝敵とは言え武人の首級を粗末に扱うことを忍び難く思った秀郷は、この地に埋葬したとされ、その埋葬地が首塚として伝わったとされます。ちなみに首実検の際に血を洗い流したことから、首塚の脇を流れる川を血洗川と呼ぶようになったとも云われます。

かつては19基の塚があったものが時代とともに減り、将門のものとされる大きな1基だけが残され、それを取り囲むように18基の首塚が作り直されました。今でも彼岸と命日とされる8月15日には供養祭が行われています。前述のように将門が討死したのは2月14日とされ、京に運ばれたのは4月25日(将門記[しょうもんき])、もしくは5月10日(貞信公記[ていしんこうき])とされるので、半年程の時差があります。これについては、将門の首が切断された後も3ヶ月もの間生き続けていたとされる怪奇譚(将門記)の影響を受けたものかもしれません。

実際に首級が埋葬されたのかの真相は別として、日本各地に伝わる将門の首塚がなぜこの地に伝わったのはわかりませんが、このような塚が造られるのは、村境や町境などの集落の境界や、道の交差する辻に造られる事例が多々見られます。これは現世と、神域や死後の世界としての常世を分ける境界を意味し、そこにシンボリックな塚が造られたと考えられています。また、首塚は怪奇譚、祟りとともに畏怖の念で見られがちなのですが、将門を祭神とする東京の神田明神では、都市江戸の守護神としても人々から篤く信仰されており、畏怖と崇敬の念とは表裏一体の関係にありました。十九首が今でも地元の人々から供養祭をとおし信仰されていることも同様の理由だと考えられます。また、供養日の8月15日については、旧盆の民俗行事が結びついたものと考えられます。掛川城の造営にあったても十九首は裏鬼門にあたる重要な場所でした。

十九首の首塚

直親が従者19人とともに奇しくも十九首で殺害されたとされるのは、その真相は別にしても非常に示唆的です。先述のとおり、殺害場所の具体的な場所は不明ですが、伝承する殺害の地とされる十九首は何を意味するのでしょうか。

『家忠日記[いえただにっき]』に見える襲撃の際の朝比奈方の数百の兵について、これ以上具体的な兵の数を知る術はありませんが、多勢に無勢、衆寡敵せずであったことは間違いないでしょう。朝比奈氏にとっての直親襲撃は主家今川氏の絶対的命令であったにせよ、祟りと畏怖の観念は少なからずあったはずです。また、直親と将門の共通点はどちらも逆臣であり、藤原秀郷が敵将の首級を手厚く葬ったように、泰朝は厚葬はしなかったものの、祟りと畏怖の封じ込めとともに同じ武将としてのシンパシーを将門首塚に重ね合わせたものと考えられます。祟りと畏怖の封じ込めとの場所こそが城下の外れの境界、裏鬼門にも相当する十九首の首塚だと考えられます。そのために朝比奈氏は意図的に殺害場所を十九首とし、後世にわたって直親終焉の地として伝承したものと考えられるのではないでしょうか。

十九首と直親殺害の関係について、もう一つの推測を紹介しておきます。江戸時代になると掛川藩主として、井伊直親の孫にあたる井伊直勝[いいなおかつ]と曾孫の直好[なおよし]父子が三河西尾藩から掛川藩に入りました(直勝は隠居の身として直好に従って掛川に入りました)。直勝・直好父子にとって、掛川の地が奇しくも祖父・曾祖父である直親終焉の地であり、何よりも井伊氏にとっても特別な地であったはずで、その場に対する並々ならぬ思いがあったであろうことは想像に難くありません。とすれば、直勝・直好父子が十九首を、直親終焉の地を慰霊のために将門の首塚と重ね合わせ祀り伝えるようになったとも考えられます。

ちなみに、直親の遺骸は、掛川から井伊谷に運ばれ都田川河畔で火葬されました。墓は、国道257号線(通称・金指街道)新祝田橋北岸の堤防道路を西へ300メートル程の行った堤防の下にひっそりと端座しています。

朝比奈泰朝はどのような思いで直親殺害に至ったのでしょうか。まずは、朝比奈泰朝とはどんな人物であったのか見てみましょう。

朝比奈氏は駿河国益頭郡朝夷郷(現在の焼津市と藤枝市周辺)が発祥の地とされ、鎌倉時代に活躍した和田義盛[わだよしよもり]の三男の後裔ともされますが、鎌倉時代から南北朝時代にかけての系図が不明で、戦国時代になって今川氏の家臣として朝比奈俊永[としなが]が今川氏親[うじちか]に仕えていたとされます。また、朝比奈氏には他にもいくつかの系統があったとされます。掛川城主朝比奈氏が史料上明確になってくるのは、泰煕[やすひろ]のときで、先述の『宗長日記』に泰煕による掛川城築城のようすが記されています。

泰煕の跡を継いだのは二代泰能[やすよし]でしたが、幼少であったことから叔父の泰以[やすもち]が後見を受け、成長とともに今川氏親[うじちか]・氏照[うじてる]・義元[よしもと]の3代にわたり今川氏の重臣として仕え、今川氏の隆盛を支えました。

泰能の跡を継いだのが、井伊直親殺害にかかわる三代泰朝[やすとも]です。泰能の代、1560年(永禄3)桶狭間の戦いで今川義元が倒されると主家今川氏は斜陽となり、1561年(永禄11)弱体化した今川領を狙う武田信玄が今川氏の駿府館を攻め、今川氏真(義元の子)は朝比奈泰朝を頼って掛川城に逃げ込みました。ちなみにこのとき、武田信玄と徳川家康は今川領分割の密約を結び、大井川を境にして東部を武田氏が、西部を徳川氏がそれぞれ攻め取ることにしたとされます。

氏真が逃げ込んだ掛川城には西から徳川家康が攻め込み、半年間の籠城の末、開城、掛川城は徳川氏の城郭となりました。この戦いで名門今川氏は滅亡し、泰朝は氏真に従い掛塚湊[かけつかみなと](磐田市掛塚)から、伊豆の戸倉を経て小田原北条氏の庇護を受けたとされます。その後の泰朝の動向ははっきりしませんが、多くの今川家臣が氏真を見限って徳川・武田氏に寝返る中、泰朝は最後まで氏真に忠義を尽くしました。したがって、忠義に篤い泰朝とっては、氏真による直親殺害の命令は絶対的なものであったはずです。

直親の今川氏への申し開きについての詳細は不明ですが、駿府館への往路、重臣朝比奈氏が居る掛川を素通りしたとは考え難く、また単に掛川に立ち寄ると言うよりも、今川氏への申し開きについて、重臣である泰朝に対しても積極的に取り入ろうと考えていたのかもしれません。

桶狭間の戦い以降、井伊氏や飯尾氏などの西遠江の有力な国人領主が動揺し今川氏からの離叛の動きが著しくなる中、それを阻止する最前線にいたのが今川氏重臣の朝比奈氏でした。泰朝と直親の関係がどのようなものであったのかわかりませんが、たとえ直親が泰朝を頼りにしていたとしても、主家である今川氏への篤い忠誠心とその命令は絶対であり、今川離叛の芽を摘むためにも直親殺害は避けられなかったと考えられます。

井伊直親殺害の経緯、当時の掛川城周辺のようす、さらには直親殺害と十九首との関係について冗長に書かせていただきました。前半では朝比奈時代の掛川城と、その周辺に存在したであろう屋敷地のようすについて言及しました。後半では直親殺害現場の詳細は不明としつつ、畏怖と祟りの封じ込めと武将としてのシンパシーから十九首の首塚に重ね合わせる意図があったと想定しました。あわせて、直親の孫直勝、曾孫直好らの直親直系による直親慰霊の地として祀られた可能性にも言及しました。いずれも推論に推論を重ねたもので、荒唐無稽との指摘もあろうかと思います。

将門と従者18人の首級の埋葬について、その真相は不明と言わざるを得ないことから埋葬の存在を完全否定するものではなく、また伝承の真相についても言及できません。十九首については、現世と神域や死後の世界としての常世を分ける境界としての象徴的な場所であり、裏鬼門として非常に重要な場所であったことは確かです。したがって、十九首の地は、将門の首塚伝承をはじめ直親殺害の地としての凶事の封じ込めとそれらの慰霊と、さらには盆などの先祖供養を混然とさせながら、今日まで伝承とともに地元の人々によって祀られてきた重要な場所です。

掛川城の初代城主である朝比奈氏は、天守の構築をはじめ近世城郭としての体裁を整え近世掛川への礎を築いた山内一豊や、江戸城を築いた太田道灌[おおたどうかん]の末裔で幕閣の要人を輩出した太田氏などの著名な城主の影に隠れ過小評価されがちです。確かに不明な点も多い朝比奈氏ですが、海道一の弓取りと云われた名門今川氏を支えた重臣であり、徳川家康の城攻めを半年間耐え抜いた実績は、戦国武将朝比奈氏の底力を雄弁に語るものです。

直親殺害のくだり、大河ドラマの中ではどのように描かれるのかはわかりませんが、井伊氏存亡にかかわる前半の大きな見どころでもあります。泰朝はバイプレーヤーではないにしろ、ともすれば主人公井伊氏にとっての敵役、ヒール、しかも主家今川氏に忠実なだけの非情な武将として見られがちです。そんな敵役、非情な武将としてのイメージを覆そうというつもりはありませんが、離叛、逆臣、謀反が常とされる戦国時代にあって、主家今川氏に最後まで追従した泰朝の篤い忠誠心は、しっかりと後世に語り継がれるべきものだと思います。